可能なことをつなぎ止めて、ともに覚悟を共有するアーティスト・ラン・レジデンス「6okken」

その定例ミーティングから。

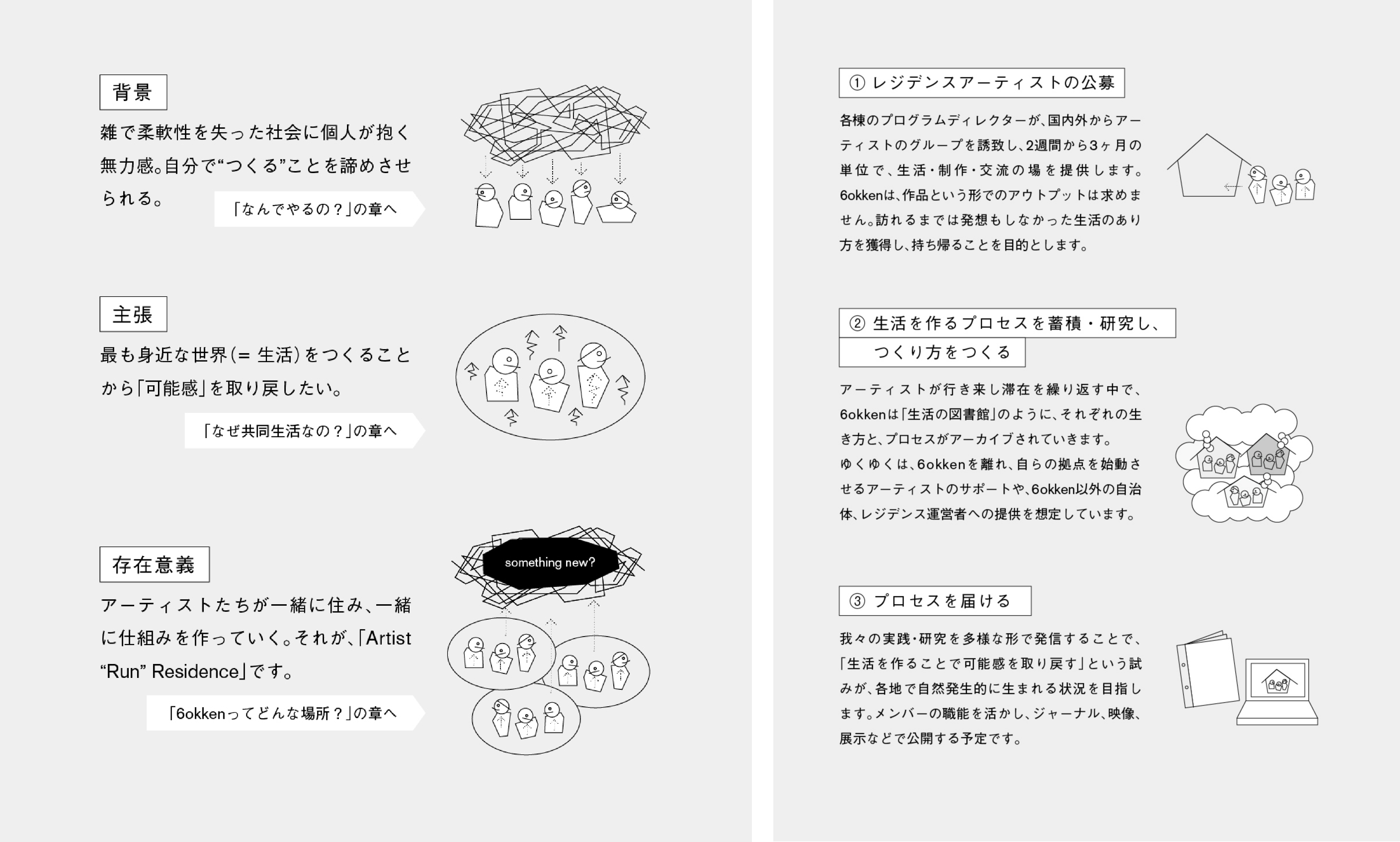

概要

山梨県の河口湖、富士山のふもとで市井を見渡すことのできる、アーティスト・ラン・レジデンス(*3)「6okken」をご存知だろうか。そう、アーティスト・イン・レジデンス(AIR)ではなく、アーティスト・ラン(run:運営する)・レジデンス(ARR)なのだ。6okkenは昨年夏から運営を開始し、運営メンバー(*4)が全6棟の別荘の施設管理、アーティストの受け入れや河口湖周辺の紹介、制作にまつわるサポートを行っている。

6okkenと運営メンバー

これまで総勢約300名のアーティストや編集者、キュレーターなど表現に関わる多数のアクターが6okkenを訪れ、滞在し、たくさんの物語を残して、それぞれの生活と表現の場へと戻っていった。

6okkenの概要紹介より

今年2月に東京・千代田区の科学技術館で開催されたオルタナティブなアートフェア「EASTEAST_」にも6okkenは出展し、「ドクメンタ15(*5)」のキュレーターチームを務めたルアンルパ[ruangrupa]のグッドスクル(*6)[GUDSKUL]と共にパン生地を発酵させる企画、「YEASTYEAST_ by 6okken」を開催した。そこでは来場者のささやかな相談ごとが募集され、ゲストと共にパンを発酵させ、焼くという行為を通して、東京のアートシーンの熱気溢れる渦中に憩いの場が立ち上げられていた。

YEASTYEAST_ by 6okkenの様子

他にも、アーティスト・山口みいなを共同企画者として招聘し、今年5月30日から6月4日にかけて、タイの映画監督であるアピチャッポン・ウィーラセタクン(*7)が教鞭をとったエクスペリメンタル・ワークショップ(EWS)(*8)を継いだ企画も行われた。

集団的フィールドノートに見た、覚悟のゆるやかな共有

6okkenはアートシーンの結集地たる東京から車で約2時間半。それは小旅行の目的地としても、生活と表現のための休息地としても、はたまた新たなアイデアを誘発する実験地としても機能している。しかし、その運営の裏側ではさまざまな葛藤や問題が渦巻いているのである。

今月15日、6okken運営メンバーの定例ミーティングが渋谷で開かれた。そこで感じたことを手がかりに、変化し続けるリズムと数多ある制約のなかで、ともに前を向き続けるメンバーたちの覚悟の断片を辿ってみよう。

6okken運営メンバーの定例ミーティング

止血する

ここ数ヶ月、6okkenの議題にたびたび「止血する」という単語が登場する。そう、6okkenの居住地である施設のランニングコストが膨大なのだ。税金や光熱水道費といった固定費だけでなく、たびたび開催されているワークショップやイベントにかかる費用も含めて、運営メンバーの負担が大きくなっている。ただ暮らすだけでなく、生活を通して相互作用的に概念を創造したり、イベントを設計しながら芸術的な営みを続けていく試みはそう容易くない。加えて、運営メンバーは誰ひとりとして組織経営のプロフェッショナルではないのだ。アーティスト、キュレーター、編集者、インストーラー、研究者、といったアートに関わる生活者がそれぞれに覚悟をゆるやかに共有して、つながりあって、なんとか6okkenという紐帯を繋ぎ止めている。

しかし、この「覚悟をゆるやかに共有」しているからこその問題も大きい。メンバーそれぞれが既に抱えている仕事やプロジェクト、興味関心を尊重しながら、河口湖の不動産物件としての6okkenを運営していくのはとても難しい。毎週の定例ミーティングも、メンバーそれぞれの業務内容に合わせて柔軟に設定されているが、それだけでメンバーそれぞれの覚悟を繋ぎ止めるのは困難なのだ。変動の激しいアート業界において、ひとつの場所を守り抜くということがいかに難しいことかと、何度も思い知らされる。

こうした6okkenの議題やそれぞれのプロジェクトの記録は、基本的に「Notion」と呼ばれるメモアプリで一元化され、そこに綴られている。ミーティングに参加できなかったメンバーも、このNotion上に残された葛藤や課題や審議事項を読むことで、議論の流れに乗ることができる。例えば毎週のミーティングで実践されている「チェックイン(*9)」の記録ひとつをとってもそうだ。そこで時空間と切り離された記録としてのテクスト群が、メンバーたちを繋ぎ止めている。たとえば、こんなテクスト群だ。

サラ:ジェラートを作っている。色んな植物の組み合わせ試している。下北の飲食店の立ち上げもやっている。

ムーニー:米を研ごうとしてる・引っ越し先が決まって、DODIの家から5分。

りょう:ZECIN君の棟に6~7人来ている。今日3人と一緒にめっちゃ6okken掃除した。

あかりん:アクセサリーのブランディング、ビジュアル作っててバタバタ

ちひろ:10月に静岡のレジデンスにアーティストとしていきます。(6okken議事録、2023年6月7日付から抜粋、部分改変)

ポジティブに、心の出張なのでこの時期離れますと事前に言えたらいいなと思った。そうすれば、進めてる人も気の使い方に困らずにすむというか。(6okkenコミュニティ運営部議事録、2023年3月28日付から抜粋)

やり:洗濯機の数を減らしてでも乾燥機はあった方が良いと思う。(雑談タイム議事録、2022年10月29日から抜粋)

他にも、6okkenの周囲のご近所さんへの挨拶回りの記録や、毎週のミーティング内での雑談、それぞれの生活に関係するプライベートな報告が無数に格納されている。さらに、随所に「気になったことは自由に書いてね!」「〇〇お疲れ!」といった議事録未満の配慮が残されている。公開しきれないこうした情報に、それぞれの「生きられた現実」がある。文化人類学では、「フィールドノート」と呼ばれる、現地での滞在をもとに作成する記録ノートがあるが、この6okkenの議事録は脱中心的なフィールドノートであると呼べないだろうか。単に業務内容や進捗を報告するだけにとどまらない些細な気づきが何層にも書き込まれている。それぞれの生活と表現をなんとかやりくりし、日々を生き抜こうとする実践をパッチワークのように繋ぎ合わせた集団的フィールドノートなのである。このようにして、表現することの力をオーガニックに醸成しようとしているのだ。

組織経営や運営、プロジェクトマネジメントといっても、それらを束ねるのは理論やお金だけではない。もちろん、止血しなければならない損失は多くあるのだが、彼らが本当に止血しようとしているのは、メンバーそれぞれの「可能感:できること」の流出なのではないか。

渋谷で行われた定例ミーティングでは、メンバー同士が雑談で盛り上がる場面が何度もあった。かたや、6okkenとは関係のない個人の仕事を進めながら、議論内容を追うメンバーもいた。議論と雑談の線引きが曖昧になるなかで、しかし誰かが誰かを叱ることなく、それぞれにいま感じている「できること」を最大限引き出しながら、6okkenという空港の保守管理にそれぞれが向かっていくのである。

脱中心的なフィールドノートとしての議事録——どうでもいい雑談や近況報告を交えながら、真摯に問題に向き合っていく苦悩の痕跡——が時空間を超えて、6okkenメンバーの「可能感」を係留する。生活と表現とが入り混じり、どこからが仕事で、どこからが自分の暮らしなのか混沌としていくなかで、お互いの場所を守り抜く。ミーティングや議事録からそんな実践が垣間見られた。

最後に、6okkenのメンバーである二人に、こんな質問をしてみた——6okkenで交わされる雑談についてどう思うか、と。それぞれの日常にはそれぞれのストーリーがあり、それだけでひもすがら話せてしまうだろう。そのなかで、業務と雑談の線引きをどう考えているか知りたかったのだ。

二人ともメンバーのそれぞれの動向に興味を持ちながら肯定的に捉えていたのだが、「立ちはだかる障壁にうんざりする」という言葉が出てきた。渋谷でのミーティングを終えて部屋を出ていくときにも、あるメンバーの口から「僕らのやろうとしていることは資本主義の制度に当てはまらないからね」という内容の言葉を耳にした。彼らが矜持をもって立ちすくむのは、単なるプロジェクト単位での可否や優劣ではないのだろう。そのもう少し先にある、深い生が向き合っている水準にこそ、立ち向かっているのである。ただ共に生きる、ただすこやかに営みを続ける、というだけでは可能にならない水準に、である。このようにして、6okkenが今もなお模索しながら、覚悟をゆるやかに共有し、同時に場所を強く守り抜く試みは私たちのそう遠くない未来での働き方を示唆しているように思える。

waxogawa/小川楽生

キュレーター、アーティスト。2001年石川県生まれ。先天性重度難聴という背景から、言語に対する執着心を探り出し、広く人文学的視座からキュレーション業務を行う。芸術祭「みなとメディアミュージアム」代表、日本橋馬喰町のスペースNEORT++(ネオルトツー)キュレーターとしても活動。