現代的映像の温度:前編

断片的な映像から捉え返す、根拠のない信頼。映像人類学ワークショップから

東京外国語大学 アジア・アフリカ言語文化研究所にて

7月8日、曇り、雨がぽつぽつと肌に当たるような天候。

この日から遡ること数週間前、このワークショップの情報がTwitter(現・X)上で流れてきた。前々から興味があった映像人類学の思考法について実践的に何かを学べるよい機会だ、と思い、参加者の1人として私も登録した(その当時は記事を書くつもりではまったくなく……)。

そして当日。車を走らせ、東京外国語大学にあるアジア・アフリカ言語文化研究所に足を運んだ。Twitterの情報をあらためて見直し、概要を確認しながらエレベーターに乗る。

「映像編集を通してフィールドワークを学ぼう」(*3)

フィールドワークは,フィールドで物事を経験することと,そこで感じたり思ったりしたことについてよく考え,文字や映像に表すことからなります。このワークショップでは,橋爪太作さんがソロモン諸島でのフィールドワークにおいて撮影した映像を見ることをフィールドでの経験とみなし,その映像を編集することによって,フィールドの経験について思考し表現する過程について学んでいきます。フィールドワークに基づく映像を編集してみることで,フィールドワークから思考する「かのような」体験をしてみませんか? 映像編集は,日々映像に親しみ,そこから何かを考えることに慣れている現代の私たちにとって難しいことではありません。映像を編集したことがない人も,フィールドワークをしたことがない人も,ぜひ遊びにきてください。(藤田による説明から引用)

大まかな流れとしては、次のような進行だった。「理論的な背景や映像を扱う手つきの説明・実践としての映像編集・フィードバック」、これを1セットとして、合計2セット行った。参加者は全員で7人。全員が大学や大学院に所属している学生だった。終始なごやかな雰囲気で(ときにはソファや床に寝転びながら)ワークショップは実践された。

| 10時〜 | 映像人類学に関する軽い説明、編集作業の説明など |

| 11時〜14時半 | 参加者各自の映像編集 |

| 14時半〜17時 | 参加者各自の映像上映、コメント、フィードバック |

| 17時〜18時半 | フィードバックを受けて、映像の再編集。同時に、映像のステートメント(説明文)の作成 |

| 18時半〜19時半 | 2回目の映像上映とコメント。総括 |

ワークショップの作業風景

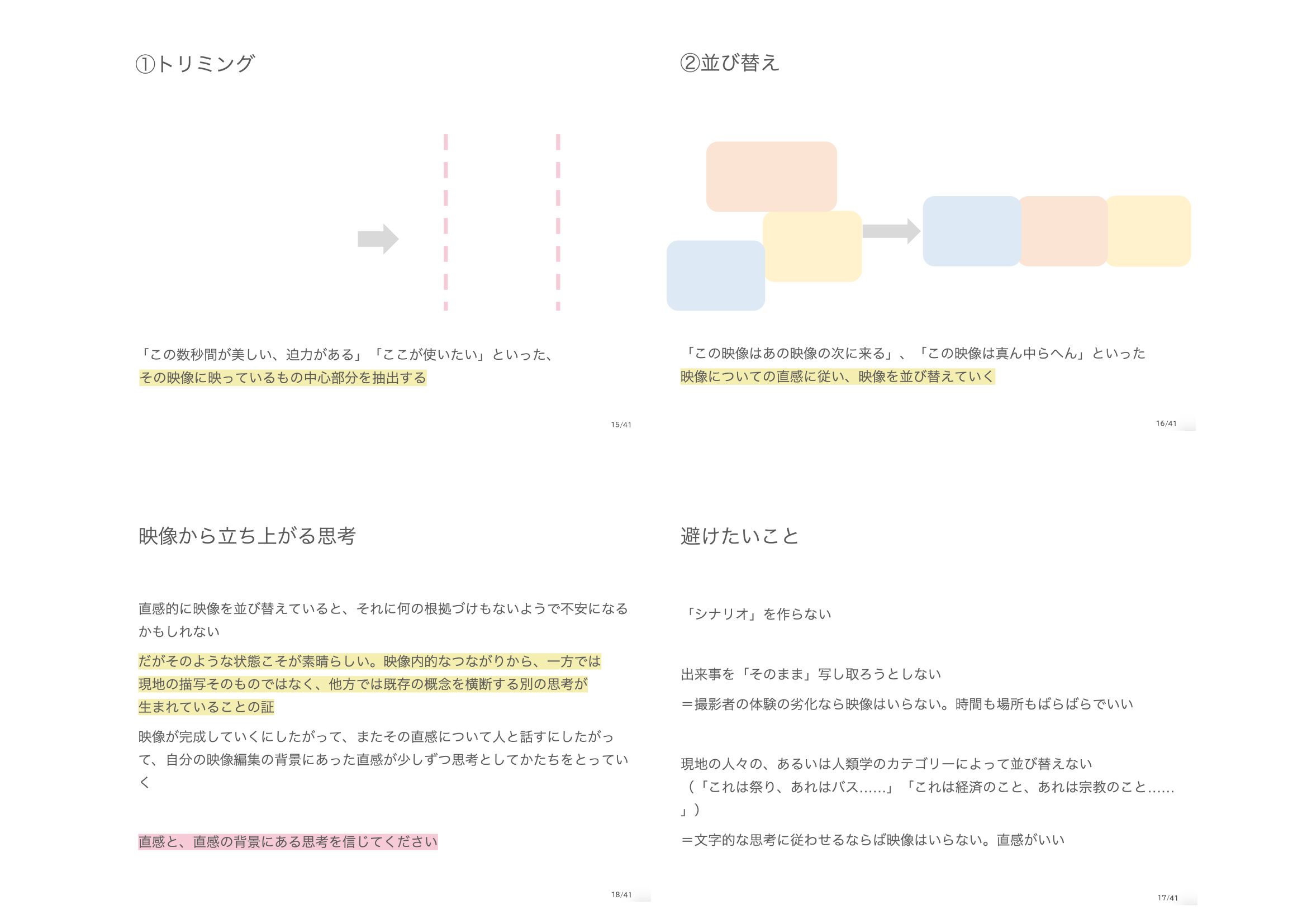

ワークショップの導入として、クリフォード・ギアーツによる「厚い記述」(*4)をベースとした人類学ないし民族誌に対する理論を含めた、映像編集上での留意点が説明された。その際に示されたスライドを一部お借りしたので、以下に示してみよう。

映像の編集における留意点の説明スライドより

ワークショップを通じて実践する「映像編集」は、できる限り簡素な技法にとどめられている印象だった。そう、トリミングと配置、というとても一般的な編集方法である。コーディネーターで文化人類学者の藤田周はたびたびこの編集技術の簡素さを強調していた。できる限り最小限の技術から、最大限の異質さを引き出そうとするかのように。

ここで扱う映像、その撮影地たるフィールドについても触れておこう。これらの映像は文化人類学者・橋爪大作によって撮影されたものである。橋爪が私たちに提供してくれたものは、ソロモン諸島を構成している島のひとつであるマライタ島を主たるフィールドとした、断片的な映像群である。ソロモン諸島はオーストラリアの北東、パプアニューギニアの東に位置しており、全体として熱帯雨林に覆われている。湿り気、森林の印象、土の匂い、気温。そうした感覚が飛び飛びの映像群からも受け取れるようだった。

また、映像群には結婚式と思しきイベント・祝祭のような出来事も多く残されていた。ほかにも、木を加工する機材の稼働音、海での魚釣りの様子、水辺に飛び込む若人、路上で売られる魚たち……といった生活の断片が記録されていた(いずれの映像も多くは1分に満たない。長くても3分ほど。全体としての映像数は138個にものぼる)。

これらの断片群から参加者が「直感を信じて」映像をチョイスし、トリミングし、切り貼りし、音を調整したりしながら、ある程度まとまりのある「民族誌的映像」を作成・編集していくわけだ。

そもそも、このマライタ島は同じく文化人類学者である里見龍樹による『不穏な熱帯 人間〈以前〉と〈以後〉の人類学』(*5)でも扱われたフィールドである。橋爪の論文(*6)からそのフィールドの状況を示す部分を引用してみよう。

マライタ島北部では内陸部で焼畑農耕を行う山の民(トロ tolo)とラグーンでの漁労活動に従事し海上の人工島(*7)に住まう海の民(アシ asi)という集団区分が伝統的に存在してきたことが知られている。著者自身の調査でも、西ファタレカ地域の氏族集団に属する人々の大半は自らをトロと自認し、沿海部への人口移動が始まって3 世代以上経った現在でも、その暮らしは「海の上/側にいる生活」(マウリア・ファフォアシ mauria fafo-asi)と形容される。

このような現状の生活が抱える問題の根底的な原因としてしばしば語られるのが、「異なる人々がぎゅうぎゅうになって住んでいる」ため、お互いが足を引っ張り合っているという認識である。(…しかし、いまは…)「他人の土地」に住まうことの不安をきっかけとして、「自分たちの土地」への帰還という、より具体的な動きへと変化していった。(橋爪, 2020, pp. 210-211)

こうした背景を軽く理解しておきながら、138個の映像群から任意の映像を選び、トリミングし、配置し、構成していくわけなのだが、藤田がスライド内で示した「直感を信じる」「根拠づけのない映像」という条件に、ややつまずいてしまった。

正直なところ、この説明を聞いたときに面食らったのである。映像人類学、と聞いたときにすぐ脳内に浮かび上がった「ドキュメンタリー」や「フィールドの現実を記録した映像」というイメージとかけ離れていたからだ。なんの根拠づけもないようで不安になるような映像は、果たして「ドキュメンタリー」や「記録」として機能するのか。フィールド固有の、その場でしか語れないような/体験できないような何かを伝えるのが、報道や取材、そして伝達厚い記述のひとつの役割であるとするならば、ここで要請されている映像はむしろ、独断的な選り好みであり、編集者の作品である。

データに基づいて、そのデータから議論を立脚させ、そして再現可能なように研究として落とし込んでいく一連の流れ科学的な手続きと言ってもいいのかもしれない、はもはやここで必要とされていないのではないか。そう感じたのである。

とはいえ、これは喜ぶべきことなのかもしれなかった。というのも、この「直感による並び替え」が意味するのは、「何をしてもよい」という自由さであり、根拠のない信頼や微かな気付きをそのままに持ってきてもよい、という保証でもあるからだ。

とはいえ、“まとまりを持たせる”、つまり映像を終わらせること……強引に言い換えてみれば、はじまりがあり、終わりがあるように構成すること……。定められた映像の時間はないものの、他の参加者が鑑賞する、というひとつの条件が課されている以上、「見るに堪える」ようにはしなければならないわけだ。根拠のない自由さを、ただの粗雑なコラージュと取り違えてはならない。この困難さは「詩−学」そのものだといっても良いかもしれない。「詩」そのものはどんな表現であれ、どんなに意味不明であっても、それが「詩」として発信されればそれは疑いなく「詩」たりうるのだ。

しかし、「学」としてはそこに規則や決まりごとを見出し、その「詩」が「詩」たりうる条件を精査していく必要がある。表現を表現として扱いうるように、目の前の素材を見つめ、組み合わせ、壊し、再び組み立てていく作業。それは私たちが普段耳にする「科学」ではないかもしれないが、しかし確実に「実験」である。自由だからといって、成功や失敗がないわけではない。その自由には詩的−成功と、詩的−失敗があるのだろう。

だが依然として、現実を生きる人々にとって(もちろん私たちを含めて)、生活に、現実に、はじまりと終わりなどない。連綿と続いていく生の営みをトリミングし、配置することは、とても暴力的な編集である。

ここでひとつの前提が効いてくるのである。参加者としての私たちは、フィールドに関与していない、というとても当たり前の事実である。私たちは実際にマライタ島へ足を運んでいないし、その湿気や匂いを、おのれの肌や器官を通じて経験していない。映像に記録されている会話のほとんどを理解できないし、これが何月何日の出来事なのかも私たちはあずかり知らない。ただエアコンの効いた部屋でそれぞれのパソコンの画面を見つめているだけである。

それでも、ある瞬間にパソコンが充電残量低下のメッセージを表示し、それに気付き、充電ケーブルを挿し、少し伸びをして深呼吸をしたとき、ふっと映像の流れが思い浮かぶ。あの映像とあの音を組み合わせてみよう、という詩的実験の微かな稲妻。たしかに、このとき私が感じたのは「根拠のない信頼」だった。

この根拠のない信頼、というのは私たちが日常生活で何度も繰り返し行使していることなのではないか。今日はいいことあるかも、なんとなくパプリカを食べた方がいいかな、ポカリスエットとアクエリアスのどちらを選ぼうか、帰り道にあの人に会えるかもしれない……。

あるいはとても素直であること、かもしれない。なんの証拠も、外在化された論理もないけれど、たしかに信じられるような現実を捉え直すこと。ルーシュの詩学のように。記録された現実としての映像は、それ自体現実そのものではない。現実から切り取られた現実、微分された関数から、母関数を思い出すのである。そのとき必要なのは、映像に対して限りなく素直であることだった。限りなく透明に、映像を映像以上でもそれ以下でもなく、ひたすら零度の領域で捉え返し、「記録と伝達」を超えて、純然と見ることなのだった。

それまでの私の感覚では「映像」はつねに撮影者がいて、撮影される人がいて、編集者がいて(いないこともあるが)、現実と、そこに映りきらない現実、画角外のあれこれ、というものが数多くあったのだ。切断、あるいは捨象と呼んでもよいそれら。その位相を超えて、というより離れて、ずれて、映像そのものを受け止める勇気、と言おうか。そうした勇気を見出して、軽やかに、しかし同時に偏執的に映像に向き合うこと……。(後編へ続く)

筆者である小川が編集した作品。3分22秒。